日々の業務にお忙しい皆様につきましては、ついこの事務的な作業が疎かになりやすいのではないでしょうか。

特に、「帳簿の備え付け・保存」、「施工体制台帳の作成」、「標識の提示」の3つは、建設業許可業者にとって、避けては通れない重要な義務です。これを怠ると、業務停止や許可の取り消しなどの行政処分を受ける可能性がありますので注意が必要です。

今回はこの3つの義務である、「何を、いつまでに、どうするのか?」を解説します。

(1)帳簿の備え付けと保存期間。何を残していつまで保存するの?

建設業法では、すべての建設業者に対し、営業所ごとに営業に関する事項を記載した帳簿を備え付け、それを一定期間保存することを義務付けています。

(帳簿の備付け等)

第40条の3 建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

帳簿に記載すべき4つの情報

帳簿に記載するべき情報は多岐に渡りますが、主に下記の4つが核となる情報です。

①営業所に関する事項(誰が、いつから代表者かなど)

②注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項

③注文者と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項

④受け負った建設工事について締結した下請契約に関する事項

特に②と④は、請負契約を締結した年月日、工事の名称、内容、場所、注文者、下請人の商号・氏名、引渡しの年月日など、詳細な記載が求められます。

保存期間のルール

帳簿の保存期間は原則として、5年間と定められています。

ただし、例外があり「発注者と締結した住宅を新築する建設工事」に関する帳簿の場合は10年間と大幅に長くなります。

これは品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に基づく、契約不適合責任(特に主要構造部分や雨水の侵入を防止する部分)など、住宅特有の長期的な責任に対応するためです。

戸建て住宅などを扱う業者は特に、厳重に保管する必要があります。

また帳簿は紙媒体である必要はなく、電磁的記録での保存も認められています。

帳簿に添付すべき書類

帳簿と一緒に下記の書類も整備・保存しなければなりません。

・建設工事請負契約書の写しまたはその電磁的記録

・特定建設業者が元請けとして下請に支払った代金の額、支払い年月日、支払い手段を証明する書類(領収書などの写し)

さらに、特定建設業者が元請けとして、下請への請負代金の総額が税込み5,000万円以上(建築一式工事の場合は税込み8,000万円以上)となる工事を請け負った場合、「施工体制台帳」も添付書類となります。

(2)施工体制台帳の作成義務

施工体制台帳は、主に元請業者に作成が義務付けられる書類です。これは、工事全体の安全管理、品質確保、そして適正な下請取引を確保するための「工事の総合設計図」とも言える重要な書類です。

施工体制台帳の作成義務者

作成義務者は工事の種類によって異なります。

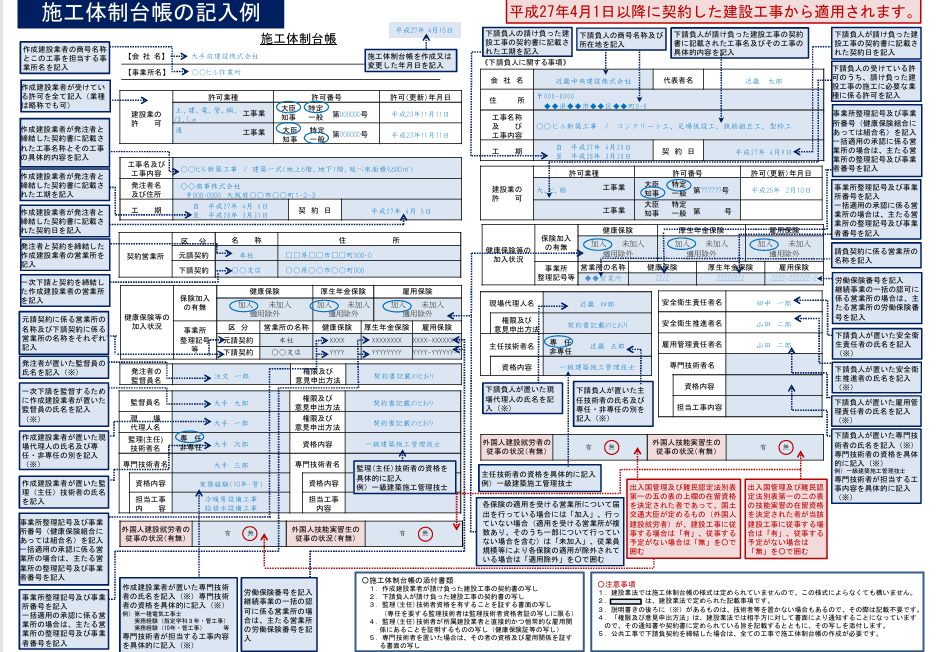

国土交通票近畿地方整備局HP 引用

現在は、入札契約適正化法の適用対象とある公共工事では、金額制限が撤廃され、すべての公共工事で作成が義務付けられています。

特定建設業者は、この金額基準(5,000万円または8,000万円)を超えたら、必ず作成する必要があります。

台帳に記載すべき事項

施工体制台帳は、工事全体に関わる以下の情報を記載する必要があります。

①施工体制台帳を作成する特定建設業者(元請)に関する事項

許可を受けた建設業の種類、健康保険等の加入状況など

②特定建設業者が請け負った建設工事に関する事項

工事の名称、内容、工期、発注者情報、主任技術者・監理技術者の氏名、資格など

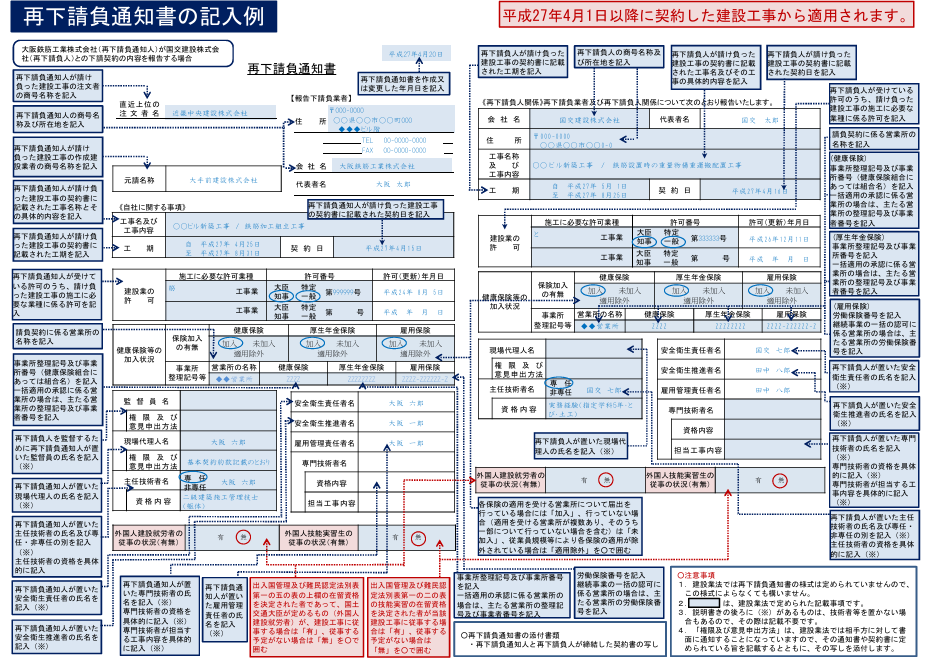

③下請負人に関する事項

商号、住所、許可番号、受け負った工事内等、下請負人が置く主任技術者・管理技術者、現場代理人の氏名、資格など

特に、主任技術者・監理技術者の氏名、有する資格、専任であるか否かの別は、技術者配置の適性を証明する上で重要です。

(3)建設工事の「標識の提示」義務

建設業許可業者が事業を行う上で、その許可を受けていることを、公に示すのが標識の掲示義務です。これは、無許可業者との区別を明確にし、取引の安全を確保するための措置です。

提示が必要な2つの場所

標識は、以下の2か所に掲示する必要があります。

・すべての許可営業所

・建設工事の現場

すべての許可営業所

営業所には建設業の標識(許可業者名や許可業種などが記載された看板、通称「金看板」)を、見やすい場所に掲示しなければなりません。

建設工事の現場

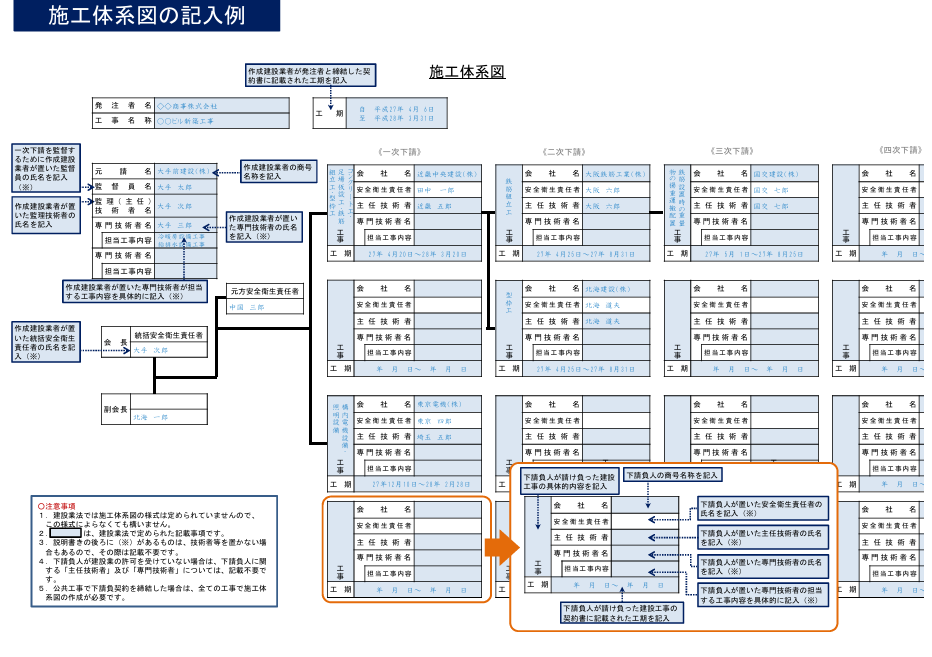

工事現場では施工体系図または建設工事の標識を掲示します。

特に、施工体制台帳の作成義務がある特定建設業者は、工事現場の見やすい場所に施工体系図を作成して掲示する必要があります。

施工体系図は、元請から一次、二次と続く下請負人までの全体構造を一目で分かるように図に示したもので、工事の指揮命令系の透明性を確保しています。

国土交通票近畿地方整備局HP 引用

標識提示の特例

特定建設業者でなくとも、元請業者は、工事現場に建設工事の標識を掲示する必要があります。

一方で、元請業者のみが標識を掲示するればよく、下請負人は、自らの標識を別途提示する義務はありません。ただ、自主的に提示することは問題ありません。

まとめ

帳簿、施工体制台帳、標識の掲示、これらは一見すると煩雑な事務作業に思えるかもしれません。しかし、「誰が、どの様な資格で、どの範囲の責任を負い、工事を請け負っているのか?」を明確にするための、避けては通れない重要なルールブックといえます。

法的な義務を果たすことは、適正な経営を証明し、金融機関からの融資や公共工事の入札参加資格審査でも有利に働きます。

ご自身の会社で、これらの義務が適正に実施されているか不安な場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。