建設業許可申請において、「登記されていないことの証明書と身分証明書って何が違うの?」「どこで取得すればいいの?」といったご質問があります。

これらは建設業を適正に運営する能力があることを証明する書類として、許可取得には欠かせないものです。

今回はこれらの証明書の役割と違い、取得方法について解説します。

登記されていないことの証明書とは

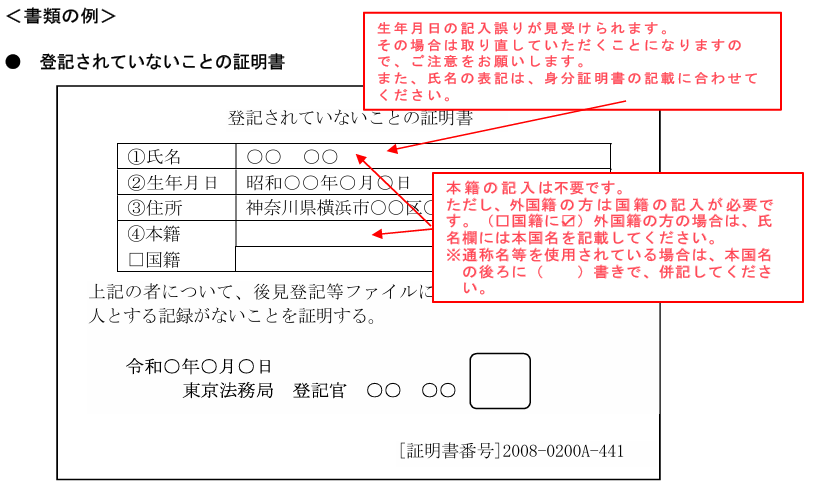

登記されていないことの証明書は、法務局の本局で取得できます。これは成年被後見人および被保佐人として登記されていないことを証明するものです。

この証明書は、2000年4月に始まった成年後見制度により、法務省で管理されている情報について、「成年被後見人・被保佐人として登記されていない」ことを証明します。

神奈川県「建設業許可申請の手引き」引用

身分証明書とは?

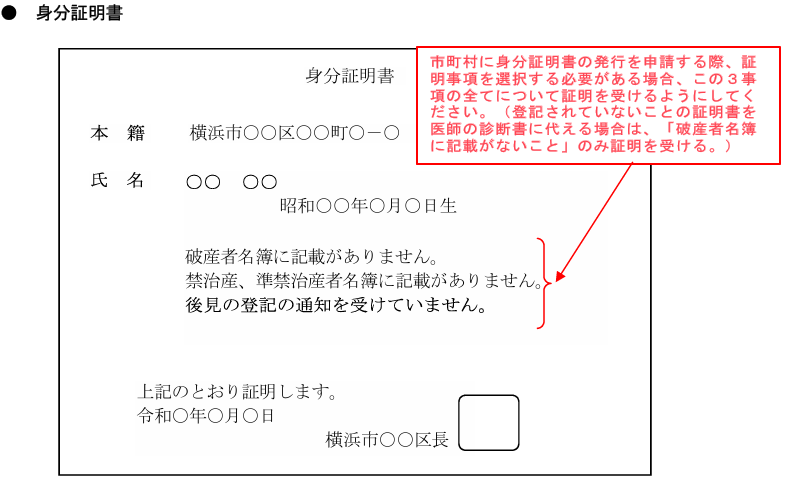

身分証明書は本籍地にある市町村役場で発行される公的な証明書です。身分証明書というと運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類をイメージしてしまいますが、全く異なる書類です。以下の3つの項目について「該当していない」ことを証明します。

1.禁治産・準禁治産の宣告を受けていないこと

2000年3月以前の旧制度における宣告がないことの証明

2.成年後見登記の通知を受けていないこと

東京法務局から本籍地に後見登記の通知が届いていないことの証明

3.破産者でないこと

復権を得ていない破産者でないことの証明

神奈川県「建設業許可申請の手引き」引用

なぜ両方の証明書が必要なの?

登記されていないことの証明書と身分証明書の内容は似たような証明なのに、なぜ2つ必要なのかについてですが、制度変更の経緯が影響しています。これは2000年3月までは後見に関する事務は市区町村が管理していましたが、同年4月以降は成年後見制度開始により、法務省の後見登記等ファイルで管理変更された経緯があります。

そのため、全期間において後見登記等がされていないことを証明するためには、両方の証明書が必要になるのです。

建設業法上の要件

建設業上は、これらの証明書内容に「該当していない」ことが求められます。

建設業法

第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

三 第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

四 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

五 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

六 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第14号において「暴力団員等」という。)

十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第1号から第4号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

各証明書の具体的な取得方法

登記されていないことの証明書

所得場所:全国の法務局・地方法務局の本局

支局や出張所では取得できません。また郵送申請は東京法務局後見登録課のみの取扱いとなりますので、注意して下さい。

取得方法:窓口申請、郵送申請、代理申請

申請書は法務省ホームページからダウンロードするか法務局窓口で取得します。1通収入印紙300円と運転免許証などの本人確認書類が必要です。

郵送申請の場合は、申請書と収入印紙、本人確認書類の写しの他、切手を貼付した返信用封筒を添えて郵送します。前述しましたが、郵送で受付けているのは東京法務局後見登録課のみとなります。代理申請も可能ですが、上記書類に加えて、代理人の本人確認書類、本人の委任状と親族の場合は続柄を証明する戸籍謄本等が必要になります。

申請書記入の注意点

・申請書に記入した自筆がそのまま証明書として発行されます。

・住所は住民票の通りに正確に記載する必要があります。

・本籍地も戸籍謄本の通り、正確に記載する必要があります。

・証明事項は、「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」にチェックする必要があります。

身分証明書

取得場所:本籍地の市区町村役場

現住所地ではなく、本籍地で取得するものですので、ご注意下さい。

取得方法:窓口申請、郵送申請、代理申請

窓口申請では、申請書を窓口で記入し、本人確認書類の提示と手数料を支払います。手数料については各市区町村により異なります。郵送申請の場合は、申請書を各市区町村のホームページからダウンロードできます。本人確認書の写しと切手を貼付した返信用封筒を添えます。なお手数料については定額小為替または現金書留にて郵送します。

代理申請も可能で、上記書類に加えて、代理人の本人確認書類と本人の委任状が必要です。

身分証明書の注意点

・現住所の市区町村役場ではなく、本籍地の市区町村役場で取得する必要があるため遠方の場合がある。

・各市区町村により手数料や手続きが若干異なる。

・運転免許証などの本人確認書類とは別の書類なので注意する。

有効期限と取得のタイミング

両証明書はともに発行日から3ヶ月以内となります。

証明書を早くとりすぎると有効期限が切れてしまう可能性があるため、以下のような準備を心がけましょう。

ポイント1:他の必要書類を先に準備する

・登記簿謄本

・財務諸表

・資格証明書等

ポイント2:申請時期を見定めて証明書を取得する

・申請予定日の1ヶ月前頃に取得する

・複数の役員分をできる限り、まとめて取得する

両証明書の対象者

個人事業主の場合:事業主本人、使用人(支配人等)

法人の場合:全役員、使用人(支配人等)

役員とは代表取締役や取締役が該当します。

未成年役員がいる場合

未成年者が役員の場合は、親権者についても同様の証明書が必要です。

外国籍の役員がいる場合

日本の市区町村が発行する「身分証明書」は、日本国籍を持つ人のみが取得できる証明書です。外国籍の方には戸籍がないため、この証明書は発行されません。

一方、「登記されていないことの証明書」については、外国籍の方も取得できます。

この証明書は、成年被後見人や被保佐人として登記されていないことを法務局が証明するもので、日本に居住している外国人であれば、法務局の窓口で申請すれば発行してもらえます。証明書の本籍欄に「国籍」を記載して取得します。

よくあるトラブル

生活スタイルの変化により、本籍地を変更しているなどで、本籍地が分からなくなっているケースが意外とよくあります。本籍地が分からなくなった場合は、住民票交付申請時に「本籍地記載」を選択して取得することで確認できます。

2019年建設業法改正の影響

2019年の建設業法改正により、成年被後見人と被保佐人であることは建設業許可の欠格要件から削除されました。代わりに申請者が「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者」に該当するかどうかを個別に審査するようになりました。

この改正は、成年被後見人や被保佐人の人権を尊重し、一律に職業選択の自由を制限しないことを目的としています。

実務上の取扱い

法改正後も、従来通り両証明書による確認が行われています。ただし、医師の診断書により、適切な契約締結行為・履行能力があることを個別に証明する方法もあります。実務上は、「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」で証明するのが一般的です。

書類取得や申請手続きでご不明な点がございましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。